10月4日,诺奖委员会宣布法国科学家阿兰·阿斯佩(Alain Aspect )教授、美国科学家约翰克劳瑟(John F. Clauser)教授、 和奥地利科学家塞林格(Anton Zeilinger)教授获得2022年的诺贝尔物理奖,表彰他们在纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式和开创量子信息科学的贡献。

在量子物理领域,一百多年间在全世界涌现了大量大师级人物,普朗克和爱因斯坦是开山宗师,而后有狄拉克、波尔、泡利、德布罗意、薛定谔、海森堡、玻色、费米、康普顿等。他们中的很多人都出现在中学的教科书中,为全世界的学生所熟知。

今年三位诺奖得主的成就主要是在量子实验领域做出了开创性的贡献,相对于普朗克、爱因斯坦、狄拉克那些宗师级的人物,他们的成果更加接地气,为量子通信的应用打下了基础。

三位诺奖得主也都申请了多项专利,这些专利都与他们的实验设备相关,做这些开创性的实验,实验设备都是参与设计的。

阿斯佩的专利涉及一种产生冷中性原子的电磁装置,该专利在2001年申请。

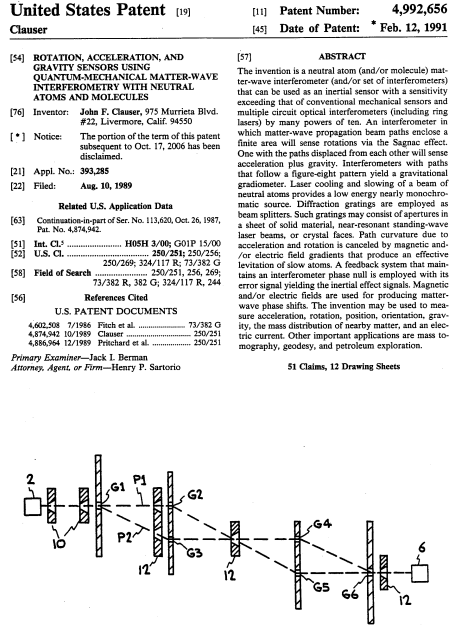

翰克劳瑟的专利涉及量子力学物质波干涉的传感器,在1991年就申请了。

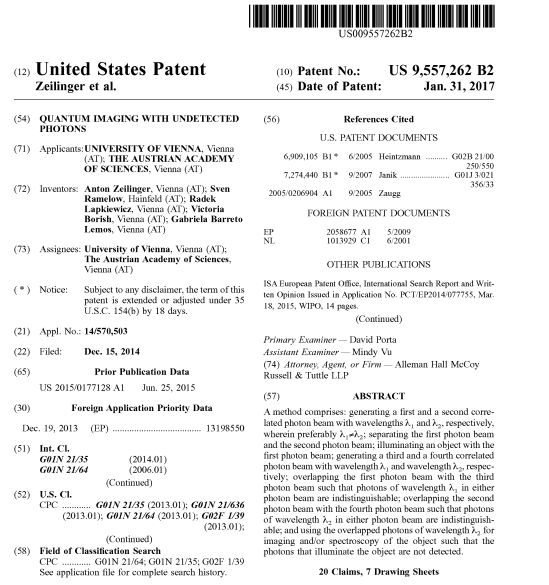

塞林格的专利涉及量子成像领域,这件专利距离应用最接近。

在诺奖委员会公布物理奖得主之后,很多中国媒体在报道时都提及中国在量子领域取得的成就。很多人好奇中国在量子领域取得那么多贡献,为什么没有人获得诺奖?实际上,中国在量子领域做出很多引人注目的成就,但大部分都是偏向于应用层面的,需要大量的资金和人力投入,相比较而言,诺奖主要奖励开创性的成果。

量子物理诞生一百多年来,产生了无数大师级的科学家,甚至还有印度的玻色,但目前尚无中国人的身影,从被称为诺奖风向标的论文引用数据看,在量子领域,中国到目前为止也没获得诺奖的可能,诺奖的成果基本上都是奖励几十年前的,至少在未来的一二十年,中国不大可能在量子领域获得诺奖。我们要正视这个差距。