实用新型专利是我国专利保护制度的一个重要组成部分,因为申请难度低、授权时间快的特点,在中国专利保护体系中发挥着独特的作用。实用新型专利作为对发明专利制度的补充,又称小发明、小专利,保护的对象主要是具有确定形状、构造且占据一定空间的实体,专利法明确禁止实用新型专利保护一切方法。然而,由于形状、结构特征的表征具有一定的局限性,《专利审查指南》允许借助已知方法特征表征实用新型,但究竟何为已知方法特征,以及方法特征在实用新型专利新创性判断中具有何种作用,在审查实践中存在着较大的争议。

本文将结合一具体专利确权案例,梳理最新的行政审查和司法裁判政策,总结涉方法特征的实用新型专利案件处理注意事项。

PART 1、实用新型专利无效案情详解

涉案实用新型专利专利号为201520898029.6号,我方代理请求人提出无效请求,请求宣告该专利全部无效;国家知识产权局做出无效决定,宣告涉案专利部分无效。我方不服并向北京知识产权法院提起行政诉讼,一审判决撤销无效决定,认定涉案专利全部无效;随后,原审第三人(专利权人)不服一审判决提起上诉,经最高人民法院知识产权法庭历时两年的审理,最终判决维持一审判决,我方获终审胜诉。

(一)案件背景

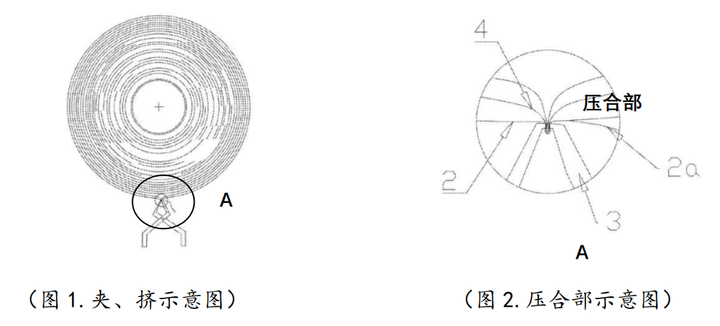

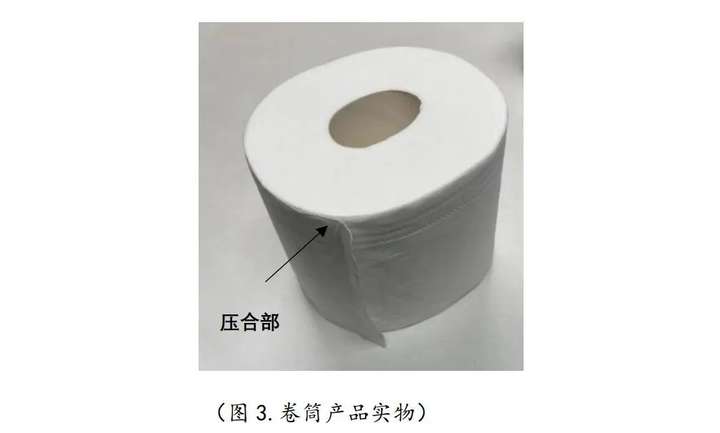

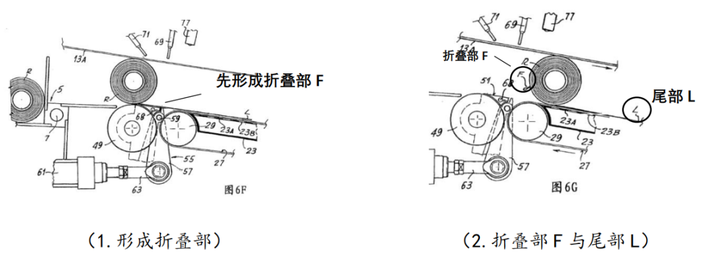

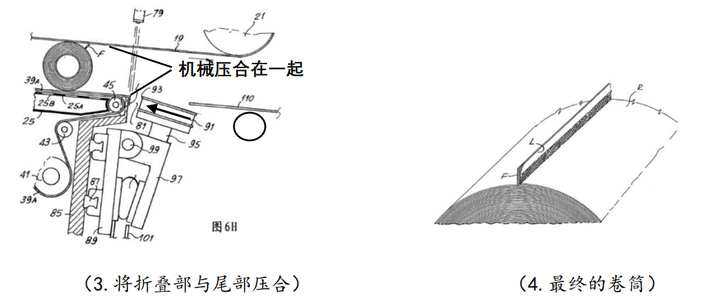

涉案专利保护一种卷筒,也就是日常生活中常见的卫生纸卷纸产品(见下图3),该专利针对现有技术使用胶水对卷筒尾端进行粘合所带来的粘合多层、撕开不便的技术问题,提出了一种机械层间压合的方法,将卷筒的尾部与卷筒末圈或者末几圈部分通过夹、挤相互机械压合在一起,形成结合的压合部(见下图1、2)。

涉案专利所保护的权利要求

1.一种无胶环保封卷的卷筒,包括处于卷筒最外层的卷筒末圈,其特征在于:在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部,该压合部由卷筒上的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。

2.根据权利要求1所述的无胶环保封卷的卷筒,其特征在于:处于压合部外的卷筒末圈的尾端长度为10~30mm。

为方便介绍,可将权利要求1分为两个并列技术方案A和B。

技术方案A为:卷筒上的一圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成;

技术方案B为:卷筒上的几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。

证据1也公开了一种机械层压方式形成压合部的卷筒,证据1的卷筒先在最外圈形成折叠部F,再通过压力件91单方向将折叠部F与卷筒尾部L机械压合在一起。

(二)案件审查和审理

请求人的无效理由为,涉案专利包括对方法的改进,不符合实用新型保护客体的规定,与证据1比较,涉案专利权利要求1不具备新颖性,权利要求1、2不具备创造性。

经审查,国家知识产权局作出第41627号无效决定,认为:

虽然,权利要求1中出现了“通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”,但该技术特征系用已知方法的名称对该压合部所包含的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈之间的连接关系作出的限定,不属于对方法本身提出的改进。故本专利权利要求1所要求保护的无胶环保封卷的卷筒属于实用新型专利的保护客体,符合专利法第2条第3款的规定。

关于新颖性和创造性,针对权利要求1技术方案A,“夹出”或“挤出”是从两个方向施加压力,而证据1则是压力件91单方向施加压力,二者存在“压合部由卷筒的一圈与末圈共同夹出或挤出形成”的区别,具备新颖性,但从两个相对的方向施加压力是容易想到的,因此技术方案A不具备创造性。

针对权利要求1技术方案B,证据1仅公开压合部由一圈与末圈形成的技术方案,二者除了上述压合方式,还存在压合部卷纸层数的区别,即:在本专利中,该压合部由四层以上卷纸形成;而在证据1中,接头则是由三层卷纸形成。根据证据1的压合方法是无法形成四层以上卷纸构成的压合部的,证据1没有给出技术方案B的启示,因此认定技术方案B具备创造性。

该决定作出后,请求人不服,向北京知识产权法院起诉。北京知识产权法院认定:

针对权利要求1技术方案B,虽然证据1的接头由三层卷纸形成,且其形成方法与本专利权利要求1所述压合部形成方法不同,但是,本专利权利要求1所述压合部形成方法应属于本领域已知的方法,因此,在证据1已经公开卷纸层数为多层的情况下,本领域技术人员也很容易想到将压合部的卷纸层数设置为多层(即本专利权利要求1所述的“几圈”),以使得压合部更为牢固,该压合效果也是可以预期的。因此,技术方案B不具备创造性。一审法院遂判决撤销国家知识产权局作出的第41627号无效决定。

一审第三人(专利权人)不服一审判决,提起上诉,其上诉理由主要为:

本专利权利要求1技术方案B与证据1的区别在于

1.压合部的卷纸层数不同。

技术方案B最终形成四层、六层或以上偶数层数的压合部,而证据1的压合部只能是三层。

2.压合部的机械层间压合方式不同。

因此,本专利权利要求1技术方案B具备创造性。一审判决对此认定错误,应予纠正。

一审原告(请求人)答辩称:

上诉人所主张的本专利权利要求1技术方案B区别于证据1的有关机械层间压合方式的技术特征并未记载在本专利权利要求1中,且属于对封卷方法的改进,不是实用新型专利权的保护客体;被诉决定在关于本专利是否符合实用新型专利权保护客体的问题中,已经认定本专利“通过机械间压合方式夹出或挤出”属于用已知方法的名称对压合部所包含的一圈或几圈卷纸与末圈卷纸之间的连接关系作出的限定,不属于对已知方法的改进,基于此,该已知方法也不会使本专利具备创造性。综上,请求法院驳回上诉,维持原判。

最高人民法院经审理后,作出终审判决认定:

实用新型专利权的保护客体仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出新的技术方案,不包括对产品的制造方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用途等提出的新的技术方案。鉴于本专利系卷筒产品的实用新型专利,本专利权的保护客体应当是卷筒本身的形状、构造或其结合,而非生产该卷筒的方法,除非该方法本身导致产品产生特定的形状、构造。从本专利权利要求1的记载来看,本专利权利要求1所要求保护的技术方案“一种无胶环保封卷的卷筒,包括处于卷筒最外层的卷筒末圈,其特征在于:在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部,该压合部由卷筒上的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”既包含产品的形状、构造也包含产品的制造方法。对于此类既包含产品形状、构造,也包含产品制造方法的实用新型专利,在判断其新颖性、创造性时,如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造,则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时,应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对,判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见,而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。在考量改进动机时,应立足于现有技术的产品本身,而非制造该产品的方法。只有产品本身的形状、构造或其结合相对于现有技术并非显而易见,才对创造性有贡献;原则上不能仅因其权利要求中包含的方法非显而易见而认定其具备创造性。如果,实用新型专利权利要求中的方法特征不会对产品的形状、构造产生影响,则该方法特征对实用新型专利权保护范围原则上不具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时,应当仅就除该方法特征外的有关产品形状、构造的技术特征与现有技术的相关形状、构造进行比对。

“夹出”、“挤出”都是机械压合的具体方式,不会对产品的形状、构造产生影响,故对涉案专利不具有限定作用,因此证据1与技术方案A不存在区别,技术方案A不具备新颖性。针对技术方案B,二者间区别仅在于“压合层数”的不同,并不存在压合方式的区别,一审判决和无效决定对此认定有误,对于压合层数而言,本领域技术人员为了将卷纸尾端更好地固定,有动机改善压合部,提高其稳固性,有动机、也容易想到增加与末圈卷纸压合的圈数,将一圈卷纸与末圈卷纸压合的压合部改进为几圈与末圈压合的压合部,从而得到本专利权利要求1技术方案B所要求保护的卷筒产品。虽然,证据1所公开的卷纸生产装置及方法无法制造出几圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒,本领域技术人员也没有动机将证据1的装置及方法改进为制造几圈卷纸与末圈卷纸压合的装置及方法。但本专利为卷筒产品的实用新型专利,在评价本专利的改进动机时,应立足于现有技术的产品本身,而非制造该产品的方法或装置。对于本案来说,应当考虑的是,本领域技术人员为了进一步提高压合部的稳固性,有无动机改进采用证据1的装置及方法制造出来的卷筒产品,将一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒改进为几圈与末圈压合的卷筒;而不是有无动机将证据1的制造一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒的装置或方法改进为制造几圈与末圈压合的卷筒的装置或方法。被诉决定的认定,实际上是将制造本专利产品的方法作为本专利的发明点,认为现有技术未给出该制造方法的技术启示,并据此认定本专利具备创造性。该认定偏离了实用新型专利权保护客体的范围,缺乏事实与法律依据。

综上,最高人民法院驳回上诉,维持一审判决。

PART 2、案件判决评析

本案中,虽然最高人民法院判决撤销国家知识产权局作出的无效决定,但并不能得出其法律适用与国家知识产权局颁布的《专利审查指南》存在某种分歧的结论。事实上,该判决所持观点更加符合专利审查指南实用新型专利相关规定的立法本义。

首先,关于方法特征对于权利要求保护范围的影响,审查指南第一部分第二章第6节明确规定,实用新型仅保护对产品形状和构造的改进,并不保护对方法的改进,权利要求中仅可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造。根据上述规定,既然方法特征的作用仅在于限定形状、构造,那么换言之,除此之外方法特征对于实用新型专利保护不具有任何意义,这与本案二审判决的观点仅有表述的细微差别,可谓殊途同归。试想,若是对形状和构造不产生影响的方法特征亦能影响权利要求的保护范围,那实用新型专利将实质上不可避免地保护对方法的改进乃至方法本身,这将导致实用新型专利与发明专利在保护客体上难以区分,且与引导当事人合理选择专利类型分流申请的立法初衷相违背。

进一步而言,实用新型专利创造性判断中,如何考量具有限定作用的方法特征,显然也必须围绕上述原则展开。对于一项产品技术方案,既然其全部技术特征均围绕形状和构造进行限定,那么创造性判断的起点为“该产品的形状和构造是否显而易见”,而非字面上的方法特征本身是否显而易见,也即“应考虑从现有技术的产品到涉案专利的产品是否显而易见”,而非从现有技术的方法到涉案专利的方法是否显而易见。如果实用新型专利亦考虑方法到方法改进的启示,则实质上还是放弃了在保护客体中仅保护产品的形状和构造这一前提,将实用新型和发明专利混为一谈。当然,本案二审判决也并非一概认定已知方法特征不会给实用新型专利带来创造性,而是指出要个案分析。但在被认定为已知方法的情形下,显然该方法对于产品形状构造的影响以及技术效果的优劣已被本领域技术人员所熟知,若是本领域技术人员存在充分的改进需求,且现有技术不存在相反的教导或技术偏见,则大多数情况下应当被认定存在得到专利保护方案的技术启示。

综上所述,可对二审判决的观点进行归纳:

首先,实用新型专利中的方法特征不能是“新方法”(对方法的改进),“新方法”将导致实用新型专利不符合保护客体的要求,更遑论其新创性;

其次,“旧方法”(已知方法)也必须对产品的形状和构造产生影响,否则对专利保护范围不产生限定作用,也即“旧方法”必须要产生“新产品”(假定除方法特征外,专利与现有技术相比不存在其它区别),只有这样专利才具有新颖性;

最后,即便其有限定作用,与现有技术相比具有新颖性,实用新型专利创造性判断中也只考虑形状和构造是否显而易见,而不是考虑其方法本身是显而易见,也即要将“新产品”与“旧产品”比,而不是将“旧方法”与现有技术中采用的其它方法相比。

2023年11月3日,也即本案二审判决作出三个月之后,国家知识产权局发布了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》,该指引开篇即宣称旨在“梳理实用新型专利保护客体的相关规定和示例,引导创新主体准确理解实用新型专利保护客体的边界”,其第五部分第一小节指出“对于一项发明创造的专利保护,应选择合适的专利类型。由于实用新型专利仅保护产品,对于实质上包含方法/材料改进的技术方案,无法采用实用新型专利进行保护,可以考虑申请发明专利。”

从上述规定不难看出,国家知识产权局也在力图对《专利审查指南》的内容作出进一步清晰而明了的解释,明确实用新型专利的保护核心在于形状和构造,如果某一发明创造的核心发明点在于方法,应当申请发明专利而不是实用新型专利,从而维持正常有序的专利管理秩序,保障专利制度的良好运行,实现专利法的立法目的。