2024年6月3日,中央电视台《新闻联播》以《高质量发展调研行——深圳:一面创新墙的背后》为题,报道深圳清华大学研究院作为新型研发机构,通过推动技术成果“从书架走向货架”,在产业中顺利落地,成为科技创新引领产业创新的“加速器”。

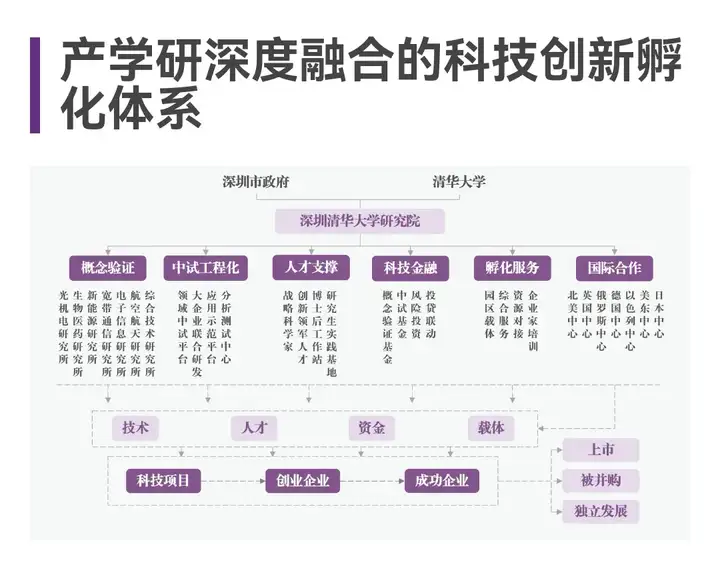

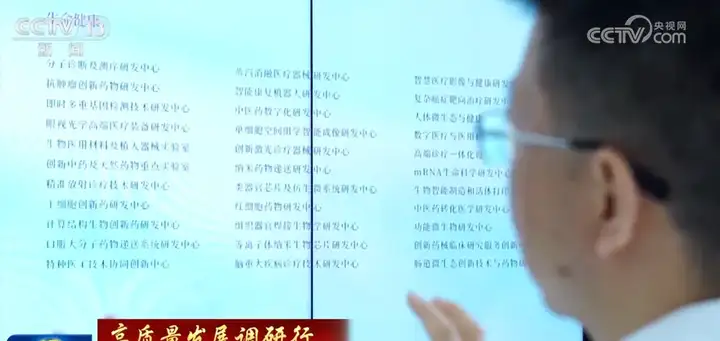

深圳清华大学研究院的创新和产业化平台,集聚了当前国家战略发展和产业突破上最急需的技术成果,通过产学研深度融合的科技创新孵化体系,与关键产业的重点需求高效连接,提升科技成果转化落地效率,推动创新链和产业链双向融合,为高质量的产业转型创新提供了重要支撑。

在深圳,有一批特殊的新型研发机构,通过推动技术、成果从“书架”走向“货架”在产业中顺利落地,成为科技创新引领产业创新的加速器。来看记者在深圳的调研报道。

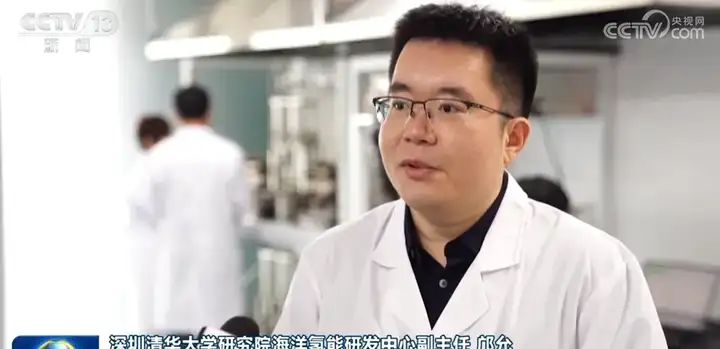

记者来到其中一个海洋氢能研发中心。邝允是这里的研发带头人,团队成功研发出海水制氢这项填补世界空白的关键技术,但之前却一直找不到合适的验证技术的应用场景。

深圳清华大学研究院海洋氢能研发中心副主任 邝允:当时就有种相当于英雄无用武之地的这种感觉。

同样苦苦寻找的还有廖梅,他是深圳能源集团的项目执行人,他找的正是海洋可再生能源发展这条产业链上的关键技术。

深圳能源集团项目执行人 廖梅:我们要发展国家海洋绿色能源战略,但是有些关键技术一直是空白,我们在全球撒网找了一年半还没找到,当时比较着急。

在深圳清华大学研究院,两个互相寻找的人走到了一起。邝允带领团队入驻研究院成立了海洋氢能研发中心,深圳能源集团来提供海上应用场景和技术、装备,并与清华大学研究院共同成立联合研究平台和投资基金,为这项技术落地聚集所需要的人才、资金和市场资源。

深圳清华大学研究院常务副院长 刘仁辰:其实就是解决一个(研发)成果,他像一个小孩呱呱坠地之后,到一个能够给国家做出贡献的青年人,解决这个阶段的他怎么去快速成长的问题,提高了他生存的成功率。

有了这种“联合创新+产业化平台”的新模式,邝允的发明成果很快在深圳能源集团的电厂里应用落地。不久前,全球首台单机规模最大的海水制氢装置成功投运,从一纸专利到产业化应用,这个通常要四五年的过程如今只用了两年多。

深圳市科技创新局局长 张林:现在我们更多的是通过有组织的科研,建立大量具有共享属性的产业科技创新平台,大幅度降低企业在零到一创新过程中的投入成本,去解决产业和企业想做而没有能力做的事情,解决产业长远发展的后劲问题。

截至目前,深圳已构建起一个由新型研发机构、省实验室、国家实验室相互补充的科技创新平台体系,持续涌现的新型研发机构正在为加快发展新质生产力不断注入新动能。

深圳清华大学研究院简介

深圳清华大学研究院是深圳市政府和清华大学于1996年12月共建的、以企业化方式运作的事业单位。研究院坐落于深圳市南山区高新技术产业园南区。

20世纪90年代初期,支撑深圳经济发展的加工贸易业出现严重滑坡,促使深圳市践行创新发展战略,寻找科技资源以支撑高新技术产业发展,力求突破技术缺乏、人才缺乏的制约;同一时期,国务院提出了“科技工作面向国民经济主战场”的口号,号召强化技术开发和推广,加速科技成果商品化、产业化的进程。为了在高校和企业之间、科研成果和市场产品之间建设桥梁,清华大学与深圳市政府创建了深圳清华大学研究院,其战略目标为“服务于清华大学的科技成果转化、服务于深圳的社会经济发展”,从此开启了中国新型科研机构的崭新探索。

研究院首创“四不像”创新体制:既是大学又不完全像大学,既是科研机构又不完全像科研院所,既是企业又不完全像企业,既是事业单位又不完全像事业单位;形成了概念验证、中试工程化、人才支撑、科技金融、孵化服务和海外合作六大功能板块,在探索把科研成果转化融入企业孵化的新途径中,努力把科技经济“两张皮”贴在创新创业企业的载体上。

研究院现已成立了面向战略性新兴产业的130多个实验室和研发中心,引进培育重大科研项目团队,为国家解决重大关键领域“卡脖子”问题;累计孵化企业3000多家,培养上市公司30多家;践行国家战略,加速产业转型创新,与大型央企、国企合作探索科技创新新模式;为中小微科技企业提供“一揽子”科技金融和孵化服务支持,加速科技产品走向市场;先后创立北美(硅谷)、英国、俄罗斯、德国、以色列、美东(波士顿)、日本等七个海外中心,引进海外人才和高水平科技项目,提供优质人才服务。

因对广东省及深圳市的科技经济发展做出了卓越贡献,“深圳清华大学研究院产学研深度融合的科技创新孵化体系建设”项目于2015年获得广东省科学技术奖特等奖。