2025 建筑工程服务认证时效全解:AI 预审 × 区块链存证下的 5-20 天极速通道

2025 年 5 月,北京某建筑企业因未及时完成注册建造师资质的区块链存证,其认证申请在 "认 E 云平台"AI 预审环节被拦截,导致整个认证周期延长 15 个工作日 —— 这一案例揭示了建筑工程服务认证已进入 "技术驱动时效" 的全新时代。住建部 2025 年第 12 号文明确要求,政府投资项目认证必须采用区块链人员资质固化和绿色建筑专项评审,而新疆 "一考双证"、四川弹性审核等地域政策正重塑认证时效格局。本文将系统解构从材料准备到证书维护的全周期耗时节点,结合 AI 预审、区块链存证等技术革新,为企业打造精准的时间管理模型。

一、材料准备阶段:数字化核验的时间陷阱与破局之道

1. 企业资质电子化核验周期

根据广东省政务服务网 2025 年标准,企业资质电子化核验的常规周期为 5-7 个工作日,包含营业执照、服务管理制度等文件的在线核验。但广州市住建厅新规设置了 "一人一企" 新政核查触发机制:注册建造师一年内变更注册单位超过 2 次将启动额外核查,深圳某企业因此多耗费 10 个工作日完成资质复核。智能核验环节采用的 "认 E 云平台"AI 预审系统已在鄂尔多斯试点中展现效率优势,将传统 30 分钟的人工审核压缩至 5 分钟,相当于为每个项目节省约 2000 元人工成本的同时,缩短了 0.5 个工作日的核验时间。

2. 人员资质认证的时间成本重构

所有核心人员证书需通过证聚网进行区块链存证,这一环节的时间消耗呈现显著的技术分化:采用传统方式提交纸质材料需 5-7 个工作日完成审核,而遵循《区块链存证通用服务指南》的电子存证可将时间压缩至 1-2 个工作日。新疆地区推出的 "一考双证" 政策堪称人员资质准备的时效革命 —— 通过 "新疆智慧人社" 小程序,劳动者参加 140 课时培训并考试合格后,可同步获取职业技能等级证书和建筑产业工人培训合格电子证书,较传统流程节省 50% 的人员准备时间,相当于为企业缩短 15-20 天的认证前置周期。但需注意各省注册要求差异:广东要求建造师在上家单位注册满半年,浙江限制一年仅可备案一次,这些地域规定可能导致人员资质认证时间增加 3-5 个工作日。

3. 绿色建筑专项材料准备时限

双碳目标下的绿色材料准备已成为影响认证时效的关键变量。以光伏系统检测为例,政府项目≥100kW 时,检测机构通常需要 7-10 个工作日出具报告;而绿色建材标识查验在河南等省份要求一星级项目使用率≥10%,第三方检测机构完成 1 万㎡项目的检测需 5-8 个工作日。值得关注的是,陕西地区对星级绿色建筑的财政补贴政策形成了独特的时间效益 —— 某西安项目通过三星级认证获得 80 万元补贴,其提前规划绿色材料准备的策略使其比同行缩短了 12 个工作日的认证周期。

二、审核流程革新:AI 预审与区块链存证的技术提速

1. AI 预审的三色预警时效机制

认 E 云平台的 AI 预审系统已实现 128 项指标的智能核验,系统可在 5 分钟内完成 56 个人员资质要点的审核,较传统人工审核的 30 分钟效率提升 6 倍。鄂尔多斯试点数据显示,采用 AI 预审的项目平均审核周期缩短至 15 个工作日,而未使用该系统的项目则需要 25-30 个工作日。审核结果的三色预警机制进一步优化了时间管理:红色预警(如注册建造师重复注册)需立即整改,可能导致 5-10 个工作日的延误;黄色预警(如技术负责人业绩未录入四库平台)允许 3 个工作日内补正;绿色预警项目可直接进入下一环节。

2. 区块链存证的司法时效革命

最高人民法院《在线诉讼规则》第 16 条要求存证数据需经至少 15 个独立节点同步验证,这一规定在提升证据效力的同时,也重塑了认证时效。北京某项目因存证节点不足导致证书失效,重新存证耗费了 8 个工作日并产生 1200 元额外费用;而遵循规范的项目通过蚂蚁链等权威平台存证,可在 2 小时内完成传统模式下需要 15-20 天的证据固定流程。更具突破性的是,区块链存证使司法鉴定周期缩短 60%,某 EPC 项目结算纠纷因此从传统的 88 天鉴定周期压缩至 28 天,这种效率提升直接反映在认证审核的时间成本中。

3. 绿色建筑专项评审的地域时效差异

2025 年新增的绿色建筑现场评审环节呈现显著的地域时效差异:辽宁省规定大型房屋建筑工程的绿色建筑施工图审查总体时限不超过 15 个工作日,中型及以下项目不超过 10 个工作日;广东省的绿色建筑标识认定流程中,专家资料审查需在 15 个工作日内完成,现场核查当天即可作出判定。但违规整改会大幅延长周期 —— 成都地区某项目因室内空气质量不达标(PM2.5>25μg/m³),强制整改耗费了 20 个工作日,而郑州某项目因节能率达 87% 获五星认证,不仅免缴检测费,还提前 15 天完成认证流程。

三、全周期时间管理模型:从申请到维护的动态优化

1. 认证时钟:多维度耗时因子集成

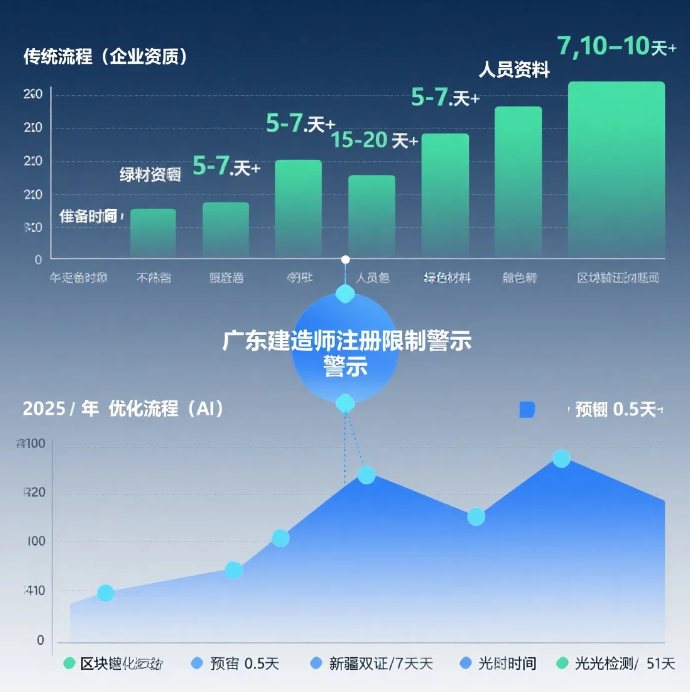

构建 "认证时钟" 动态模型需综合考虑基础流程、技术应用和地域政策三大维度:

- 基础流程耗时:材料准备 7-15 天 + 审核流程 10-20 天 + 绿色评审 5-10 天 = 传统总周期 22-45 天

- 技术提速因子:AI 预审缩短 5 天 + 区块链存证缩短 3 天 + BIM 审查缩短 2 天 = 技术节省 10 天

- 地域政策变量:新疆 "一考双证" 缩短 7 天 + 四川弹性审核缩短 5 天 + 陕西补贴加速 3 天 = 地域优化 15 天

北京某企业通过组合应用上述因子,将原本需要 45 天的认证周期压缩至 18 天:利用 AI 预审(0.5 天)和区块链存证(1 天)完成基础审核,借助新疆双证政策(7 天)解决人员资质,最终在绿色评审阶段通过陕西补贴政策(3 天)实现整体提速。

2. 证书维护的时间节点管理

根据《绿色建筑评价标准》,证书有效期 5 年的维护周期包含严格的时间节点:

- 每年度需完成 40 学时绿色建材培训(北京地区要求在 6 月 30 日前完成,逾期影响信用评价)

- 区块链哈希值更新需每年进行 1 次(权证链标准为到期前 30 天完成,否则存证失效)

- 注册建造师唯一性核查在广州地区为每年 1 次(规定时限内未完成将触发资质复核)

湖北某企业因未及时更新哈希值导致证书失效,重新审核耗费了 15 个工作日,而浙江某企业建立的 "维护日历" 系统,将各类时间节点提前 90 天预警,实现了零延误的维护记录。

3. 违规风险的时间成本图谱

2025 年认证体系中,违规行为不仅产生财务成本,更会造成严重的时间损耗:

- 质量安全负责人月考勤率 < 80%:成都地区触发信用扣分,导致投标资格审查延长 10 个工作日

- BIM 模型节点共识数 < 15 个:深圳地区认定为无效存证,重新审核需额外 15 个工作日

- 绿色建材使用率 < 40%:河南地区每低 10% 需缴纳整改费,同时延长 5 个工作日审核周期

某深圳项目因 BIM 节点不足重新审核,直接导致其错过政府项目投标截止时间,延误周期达 30 个工作日,而采用组合套餐(BIM 审查 + 区块链存证联购省 15%)的企业,平均可减少 8 个工作日的技术审核时间。