对于申请人或发明人而言,一件发明申请的流程直观上可以分为两个阶段,先是专利撰写,后是OA答复。所谓OA是指来自专利局审查员的审查意见。

OA答复犹如书面庭审,对于专利代理师而言,可谓一个小小的笔头战场,往往也是展示专业技术与法律功底的一个平台,但对于“场外”的公众而言,通常是看不到摸不着,往往无从了解。为此,我们就从一件已经过期失效专利的OA过程大致体验一二。

这件专利的技术争议焦点,可以概括为一句话“多一条腿又如何?”。

简单起见,整个OA过程可大致勾勒如下:

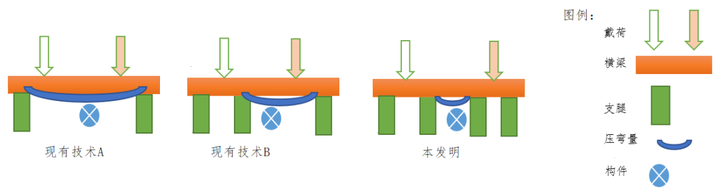

1.技术问题:如何保护横梁下的构件,该横梁会因上方前、后两处负载而下弯。

2.现有技术A:两端支腿支承的横梁下弯时,距下方的构件有一段距离,构成保护空间。

3.现有技术B:在两端支腿之间,设有第三支腿,进一步改善构件上方的横梁下弯量。

4.本发明:在两端支腿之间,设有第三、第四支腿,进一步改善构件上方的横梁下弯量。

5.审查意见:现有技术A、B给出了支腿、增设支腿的技术启示,故本发明无创造性。

简而言之,“多一条腿又如何”?“多几条腿又如何”?

6.作为第三方,基于上述1-5的情况说明,会有如何的第一印象呢,是否也打算干脆就算了或者大体应对一下就可以了呢。实际上笔者当初就是接到这样的指示准备适当结案的。

然而,真的这样就算了么。感谢当年的材料力学老师没有白教,笔者的一个灵感纠正了其中的技术逻辑。

重新梳理上述1-5的情况可知,简图中的蓝色“压弯量”是按照审查员的“技术启示”的逻辑所勾勒的,然而,这忽略了“前、后两处负载分别对应于下方各两条支腿之间”的结构特点。

瞬间脑海中浮现出的简支梁模型如下:

7. OA答复:第四支腿与第三支腿之间的横梁将因两侧的压力载荷而发生向上侧的变形,增大构件上方的保护空间。

8.授权:OA答复后,本发明直接获得授权。

尽管在上述7的OA答复中,只有那么一句话,都没怎么说理,既没有上述力学模型简图,也没有强调“前、后两处负载分别对应于下方各两条支腿之间”的结构特点,可见审查员“秒懂”,“心有灵犀一点通”。

以上案例仅从技术逻辑、简化模型方面简单勾勒了OA答复的峰回路转的过程,希望也能够给读者带来有趣的体验。

另外,亲爱的读者,您有没有体会到,审查过程中似乎有一点类似“禁止反悔”的余味?

尽管如上述4.本发明的说明书中不过是体现了“改善构件上方的横梁下弯”的效果,在上述5的审查意见中自然而然地认定这是“容易想到的”的那一刻,就相当于否定了上述7中的“向上侧的变形”。在收到上述7的OA答复后,已没有退路可言了。

如有相关体会,也欢迎交流。

(原标题:发明申请之审查意见的答复案例--多一条腿又如何?)