2023年11月22日-23日,由中国知识产权研究会指导,超凡知识产权服务股份有限公司和IPR Daily联合主办的“2023企业知识产权核心工作技能线上研讨会”在线上成功举办。在专利专场:海外专利布局与实践分论坛中,深圳市爱都科技有限公司IP负责人冯彤就《海外专利风险管理与保护》发表主题演讲。我们将发言内容进行了文字整理,以飨读者。

以下为发言实录:大家下午好。我是深圳市爱都科技有限公司的知识产权负责人冯彤,很荣幸再次分享。今天我的议题是海外专利风险管理与保护。

专利是专利权人对自己技术、设计在一定区域和一定时间内享有的独占权利,因此海外专利风险将是根据“地域性”这个特点展开,我针对自身专利和他人专利,分成了五个风险进行介绍。

第一,研发风险发现及应对。

在从研发初期到研发后期的全生命周期阶段中,知识产权的介入包括概念阶段的外围专利产出,开发阶段的核心专利产出,以及后期验证阶段外围专利产出等。

在整个研发风险中,主要是通过检索分析发现研发风险。然后针对不同阶段,检索的方式和范围会有不同,例如概念阶段可能是对多个技术点,或者是某个技术领域进行检索;后期发布阶段,可能是对FTO检索;同时专利类型和技术领域不同,检索式和检索途径会不一样。以智能手表为例,美国的智能手表外观专利有很多名称,甚至全文都没有一个smart watch,这时候是通过LOC的分类号进行检索,以及进一步的筛选。

针对核心竞争对手和全球主要申请人,主要是对专利权人进行检索。

检索之后,对专利进行分析:■专利的有效性分析:如果在前期检索到失效专利,并且是属于较基础的专利,那这个用处很大:一方面可以基于该专利做后续的研发使用,另外一方面,可以以此专利作为后续的其他有效专利的无效证据,无效材料。

■分析重点专利:在分析过程中,对识别到的重点专利,熟读说明书和权利要求,根据技术特征逐个进行分析和比对。

■制度区别:因为海外专利,各个国家和地区的制度是有很大的区别的。以等同原则为例,德国的等同原则基于技术问题和技术效果相同后,技术方案不同,同样可能会构成等同。

应对措施主要是规避设计,无效分析与材料准备,专利许可和收购,专利权人产品分析,专利权人的诉讼意愿分析。

■规避设计:虽然总是在业内听到规避设计这个词,但是在甲方,感同身受的就是做规避设计很难。以C端产品为例,当用户接受了具有专利权的在先设计之后,会产生在先审美,可以算是软知识产权了。这个时候假设进行专利规避之后,导致用户无法接受,那这个规避设计将是不合适的,不符合商业利益。

■无效分析与材料准备:刚才讲到,有一些在先专利确实难以规避时,通过前期无效专利检索,做无效证据收集,为后续发生专利纠纷、谈判和无效工作做准备。

■专利许可和收购:很多企业可能前几年做专利权相关行业,后来转做其他行业了,那专利权人的专利对他们而言价值降低,通过专利运营反而能使该专利得到价值利用,因此这个时候可以尝试收购、获得许可等。

■专利权人产品分析:除非NPE,可以看专利权人的产品跟我方是否类似,是否落入到我方在当地国家专利的权利保护范围中,如若是,则可以准备相关的资料,作为后续谈判筹码。

■专利权人的诉讼意愿分析:全球许多公司,并不是所有专利权人都喜欢诉讼,通过一些商业渠道,去了解专利权人的诉讼意愿。如果确定诉讼意愿不是特别高,那相对应的风险等级也不会太高。当然,需要留意,这个诉讼意愿可能是会随时间推移发生变化的。

第二,专利申请风险及应对。

专利申请风险,我列了以下六个。■恶意抢先申请及应对措施:恶意抢先申请一般来说有两种情况。一种是公司内部员工离职后自立门户,可能会把相关的技术在海外国家申请。另外一种常见的是我们的下游经销商,把我们的技术拿去做海外国家的申请,外观比较常见一点。这时我们要先收集证据,不管是劳动合同还是销售维度的邮件聊天记录等,之后再进行友好谈判,大部分是能通过谈判解决的。如果公司内部员工泄密,且无法谈判解决,可以从商业秘密诉讼、权属诉讼入手,再不济,为了能够合法使用,也可以通过无效手段实现目的。

■流程监控及应对措施:这个其实还是比较重要的,19年我们有一件美国的外观专利,因为某代理机构没有及时答复审查意见,导致失效了。这也是19年之后我们接触超凡的原因,这些年超凡的相关监控都很到位。

■申请驳回及应对措施:驳回之后也有挺多救济手段的,比如美国的RCT技术审查,或者AFCP项目申请跟审查员会晤,授权率相对会提高。

■制度差异及应对措施:比如在先申请和在先发明制度差异,中国、美国、日本、韩国等大部分国家现在都是在先申请制度。早些年美国是在先发明制度,后来因为在先发明制度导致整个专利审查机构太过庞大复杂,改为了在先申请制度,现在菲律宾还是在先发明制度。还有审查标准不一样,有的国家比较严格,有的国家只有形式审查,比如欧盟、英国等;还有专利类型不一样,有的国家没有实用新型,这些都值得留意。

■翻译误差及应对措施:在海外专利申请,翻译误差会导致很多问题。如果通过翻译误差导致了权利要求范围变大,但是实施例中并没有支持我们的权利要求,可能会造成权利不稳定。反之,翻译误差导致权力缩小,根据权力公示原则,只能申请人自己承担后果,因此还是需要留意的。

■申请时机及应对措施:根据公司业务需求,申请渠道要去做确定。

发明专利的申请渠道有PCT途径、巴黎公约途径和直接申请,我们一般用的比较多的是PCT途径,优先权时间长,能够更加从容的做海外布局。海牙外观申请优劣势兼有,其优势在于,首先费用比较低,如果申请的国家和申请专利的数量比较多,会降低很多成本;其次申请手续比较简单。其劣势在于,要先经过国际阶段再到国家阶段,所以申请周期相对来说慢四个月左右。比如欧盟申请巴黎,可能2到3个月就能够授权。现在通过海牙协定之后,可能要半年左右。还有比如美国外观,和其他国家一起申请,可能会因为阴影线条图的原因导致审查意见的下发,额外费用是一方面,另一方面是可能修改之后还超范围,所以我们目前美国外观还是通过巴黎公约在申请,因此对于申请渠道,是需要灵活去运用的。

第三,专利授权风险及应对。

专利授权风险主要有海外专利遭遇无效,导致权利要求范围缩小或者完全无效等,这个主要是通过前期查新检索和权利要求合理布局等实现应对,这个后面的老师也会讲到,由于时间原因,我就不再赘述了。

第四,专利维权风险及应对。

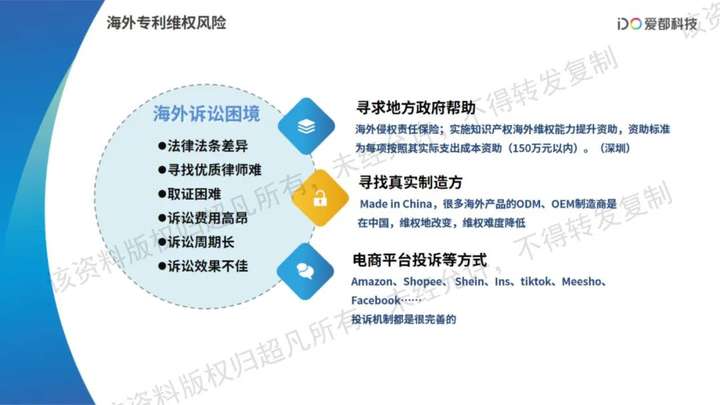

海外专利维权,大家通常会想到诉讼,但是海外诉讼难点痛点还是蛮多的。比如各个国家的法律条文差异;异地异国取证难度高;海外诉讼费用特别高;海外诉讼周期长;诉讼效果不佳等。

如果是由于海外诉讼费用高昂而纠结,可以寻求地方政府帮助,以深圳为例,深圳有海外侵权责任保险;并且在深圳的知识产权资助中,有一项对海外维权能力的资助,每项资助不超过150万元,相对来说能够铺平部分海外专利诉讼费用。

在发现无法通过诉讼达到有效诉讼目的时候,可以寻找真实制造方,Made in China是吧,很多海外的产品实际是通过中国制造商的ODM和OEM完成,制造方都是在中国。所以我们可以通过一些商业途径找到真实制造方,维权地改成了中国,向中国制造方发起工商查处、公证等相关手段,进而在国内发起诉讼。这样,我们的维权难度就降低了许多。

另外是电商平台投诉,这个针对在当地有专利权的C端产品,还是比较好用的;像大家熟悉的Amazon、Shopee、Shein、Ins、tiktok、Meesho、Facebook等电商平台投诉机制都很完善,也同样能达到维权目的。

第五,销售风险及应对。

销售风险,我列了3个。

1.海外展会海外展会,大家在知识产权业内经常聊到这个问题。例如常见的德国展会,德国展会临时禁令,门槛比较低,展会上又没有救济手段;德国警告信,相对来说有一次抗辩机会,可以给对方发起一个反警告信。

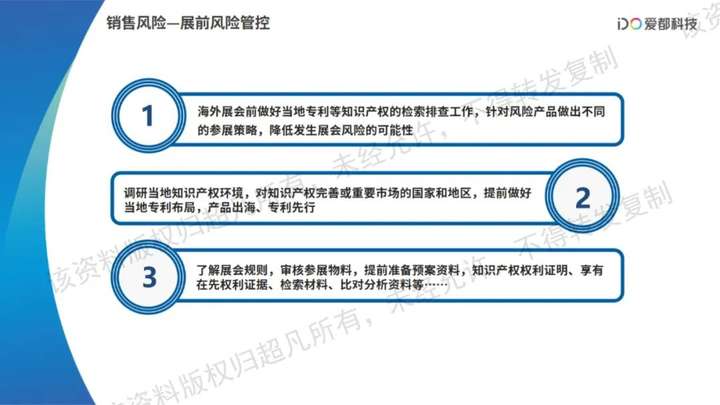

总的来说,如果在展会上遇到了这些情况,其实不管怎么做,都是比较被动的,那我们应该在展前做好风险管控。

■海外展会前做好当地专利等知识产权的检索排查工作,针对风险产品做出不同的参展策略,尽可能的降低发生展会风险的可能性。■调研当地的知识产权环境,对知识产权制度与保护机制完善的国家和地区,提前做好当地专利布局,产品出海,专利先行。■了解展会规则,审核参展物料,提前准备预案资料,比如:知识产权权利证明、享有在先权利证据、检索材料、比对分析资料等。

2:海关扣押及应对措施参完展,要把货物发给海外客户,这时可能会遇到海关扣押。海关扣押主要是两种,主动型与被动型。

主动型是针对较容易直观判断侵权的产品,基于海关备案,若海关初步判断侵权,会将涉嫌侵权产品的信息发给权利人进行比对。如果权利人判断为侵权,海关则会对该批货物进行查扣。

另外一种是被动型,针对较难判断的技术类专利侵权的产品,是否侵权比较难直接进行识别,海关不会对这些商品主动进行查扣,而是根据海关备案权利人的申请,权利人缴纳与查扣货物等值的担保金后进行查扣。

如果在出海销售时,遇到海关扣押,也还是有一些救济手段的,首先是可以提出不当海关扣押进行异议行为;或者缴纳与货物等值的反担保,申请放行;遇到海关扣押后,根据经验,往往会有后续诉讼,在诉讼过程中可以提起不侵权抗辩等;或者是通过谈判、和解、许可等方式。

在遇到海关扣押还是很头疼的,处理上还是需要花些时间的,往往会有多方压力。因此,做好出货前的综合风险管控十分重要。另外,对己方产品做海关备案也是很不错的一个保护方法。

3:海外诉讼产品在海外进行销售可能会遭遇诉讼。《2022年中国企业在美知识产权纠纷调查报告》显示:2022年中国在美的知识产权诉讼新立案案件接近1000件,98%以上都是中国企业作为被告,另外63%以上的专利诉讼都已达成和解而结束。最终结案的案件平均判赔标的达到了接近400万美元,判赔标的还是比较高的。因此只有了解海外专利权人的诉讼目的后,我们才能更好做应对措施。总结了以下几点海外专利人诉讼目的:促成专利许可,获得收益;这个通常是大部分海外专利权人的诉讼目的了。制造负面新闻、商誉诋毁;这个通常在企业上市或者其他关键商业节点的时候发生。获得禁令,竞争市场;战略性拖垮对手;获得高级惩罚性赔偿等。因此针对自己的重要产品在重要地区是有必要做FTO报告的,避免遭遇惩罚性赔偿。

如果遇到海外诉讼,我们应该怎么做呢?■ 确定是否真实侵权:侵权对比分析获取产品是否实质侵权,避免遭遇知识产权讹诈。很多海外国家,认为中国的知识产权发展的比较慢,中国的企业也不是特别懂知识产权,从而进行知识产权讹诈,通过签订许可合同,获得相关许可费用。

■无效工作准备:针对对方发送的涉案专利,做好无效检索和分析,为后续谈判或者无效工作进行准备。

■确定自身是否具有知识产权反制能力:针对非NPE的企业,去看他的产品是否侵犯我方知识产权,我们是否有反诉能力。和解和谈判:在对自身是否真实侵权、涉案专利是否权利稳定、自身是否能够反诉对方均确定后,再进行对应的和解和谈判,对基本事实确定,并掌握了部分谈判筹码后,往往是能获得比较利己的谈判结果的。

■寻求地方相关政府单位帮助:相关地方政府对中国企业在海外遭受诉讼都会比较关心,在优质诉讼资源匹配以及相关政府补贴上都能起到较大帮助,我了解到深圳和广州知识产权保护中心对于企业遇到海外诉讼都是会特别的帮助和扶持的。

总的来说,在整个海外专利风险中,简单概括,应该做到这些:■相关制度建设 :从已有经验和工作过程中发现问题,形成风险管理制度文件,并与其他知识产权制度进行协同,严格执行。

■研发过程管控:在研发前、研发中、研发后的研发过程中,深度参与,及时发现问题,研发过程中解决问题的成本是最低的。

■人员IP素质培养:对相关研发部门,市场部门进行培训,提升人员的知识产权风险意识。

■历史物料管理:基于研发的迭代性,保存历史物料,降低知识产权部门风险管控工作量。

■风险等级管理:企业内部可以划分三个风险等级:高风险、中风险和低风险。高风险,必须要进行规避和修改的;中风险,在经过风险管控之后,能够在一定的时间、一定的区域内进行商业行为;低风险,可以正常进行一个市场经营。