控排企业在碳市场不仅是主体参与者,更是推动碳市场发展的关键力量!近日碳价突破100元/吨,意味着控排企业将面临着更大的绿色转型压力。

2024年5月15日,重庆市生态环境局发布《关于开展重庆市2023年度纳入全国碳市场重点排放单位碳排放核查及复查工作的通知》!

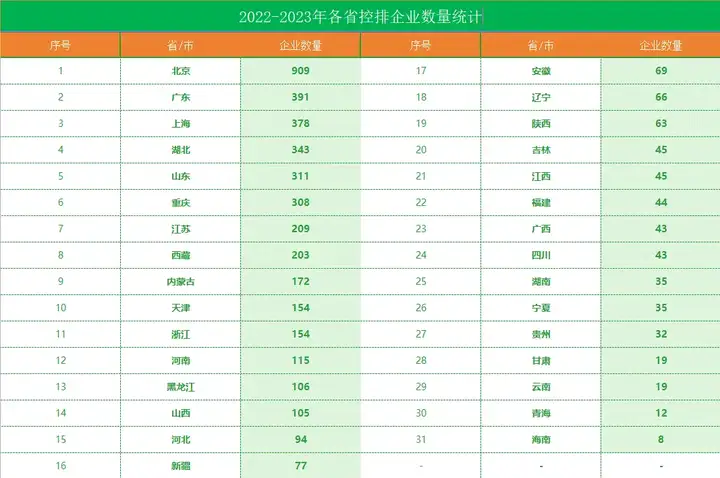

另外统计了2022-2023年全国各省控排企业名单,发现不同地区的控排企业数量和企业所属行业存在很大差异。北京以909家控排企业位居首位,广东以391家排在第二位,上海以378家位居第三,海南仅有8家企业排在末位。

各地区都有哪些企业纳入控排名单,已被纳入名单的企业该如何应对日益增长的碳交易价格,控排企业该建立什么样的碳资产体系,来做好碳管理?

01、重庆发布111家控排企业名单

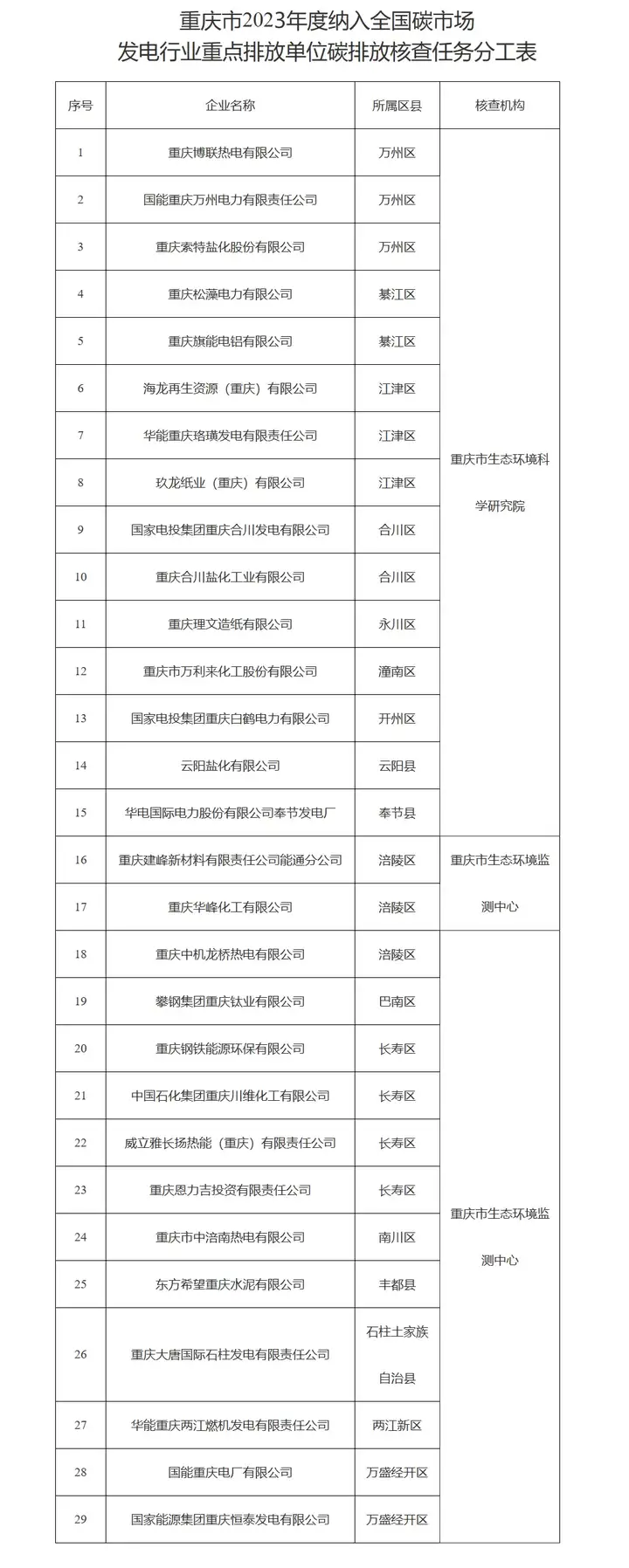

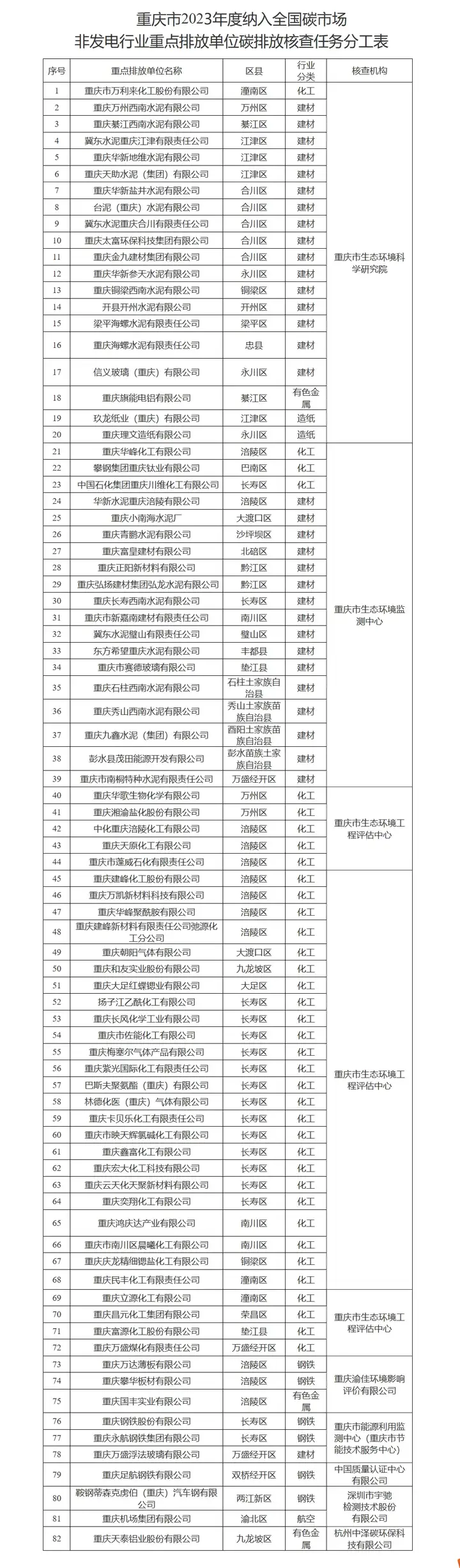

2024年5月15日,重庆市生态环境局发布《关于开展重庆市2023年度纳入全国碳市场重点排放单位碳排放核查及复查工作的通知》(以下简称“通知”)。根据通知,重庆市的重点排放单位核查工作计划如下:1.发电行业:2024年5月6日前,核查机构报送全国碳市场发电行业重点排放单位《核查工作方案》;5月31日前,核查机构完成发电行业重点排放单位的碳排放核查。2.非发电行业:2024年2024年7月3日前核查机构报送非发电行业重点排放单位《核查工作方案》;7月31日前,核查机构完成钢铁、建材、有色金属、化工等全国碳市场非发电行业重点排放单位的碳排放核查。3.复查:市应对气候变化发展中心在2024年6月15日前完成发电行业重点排放单位复查,2024年9月1日前完成非发电行业重点排放单位复查。发电行业的重点排放单位29家,非发电行业重点排放单位82家,8家核查企业,名单如下:

02、各省市控排企业统计

分析各省的控排企业数量,可以看出:(1)北京控排数量遥遥领先:按客观情况来说,广东和山东需要纳入控排的企业要远多于北京,这反映出北京双碳政策实施的超高主动性。(2)区域和行业差异明显:东部沿海地区和中部地区的控排企业数量相对较多,而西部地区和东北部地区的企业数量相对较少,这反映了中国经济布局和工业发展水平的区域差异。通过分析详细名单,电力、钢铁、化工和建材等行业控排企业占比较高。

03、控排企业如何应对减排压力

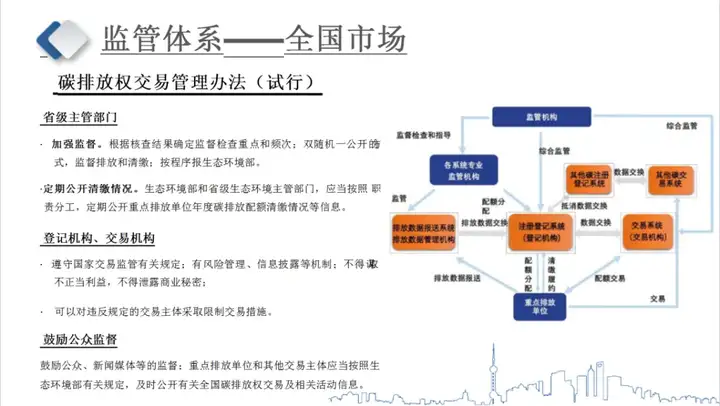

1、控排企业需要遵守以下监管要求:(1)监测和报告:企业需按照生态环境部指定的技术规范,确定核算边界和排放源,并核算温室气体排放量。年度排放报告需每提交给省级生态环境主管部门。(2)核查:省级生态环境主管部门将对企业的排放报告进行核查,可能委托技术服务机构进行核查。核查结果将成为企业配额清缴的依据。(3)清缴履约:企业需在规定时间内向分配配额的省级生态环境主管部门清缴上年度的碳排放配额。清缴量应大于等于核查结果确认的上年度实际排放量。未按时足额清缴将面临处罚。2023年6月14日,北京京禹顺环保有限公司涉嫌超出配额许可范围进行排放并且未在规定时间内完成碳排放履约。北京市生态环境局责令两个月内履行控制排放责任,并根据超出配额许可范围的碳排放量,按照市场均价(立案前六个月本市碳排放权场内交易成交均价为120.89元/吨)的4.5倍予以处罚即二百四十五万四千五百五十元罚款。(4)信息公开:企业应按照生态环境部的要求,及时公开与碳排放权交易相关的信息,接受社会监督。(5)接受监督检查:企业需要接受生态环境主管部门的监督检查,包括对排放报告、核查结果和配额清缴情况的检查。(6)违约责任:企业如虚报排放数据、拒绝报告或核查,以及未按时足额清缴配额,将承担相应的法律责任和违约后果。

图源《全国碳市场交易规则和控排企业应对方法》PPT

2、控排企业应对碳市场,需要以下措施:(1)建立碳排放管理体系:企业需要建立内部碳排放管理体系,包括监测、报告和核查,以准确掌握自身的碳排放情况。(2)积极参与市场交易:企业可通过购买或出售碳排放配额来管理自身的碳排放需求,利用市场机制降低履约成本。(3)开展碳资产管理:企业可通过碳资产交易和金融化操作来提高碳资产的使用效率,包括借碳、回购、质押等方式。(4)参与碳金融交易与产品创新:企业可以利用碳资产进行融资,或与金融机构合作创新碳金融产品,以获取资金支持。(5)主动接受监督检查:企业需要接受生态环境主管部门的监督检查,积极配合,并主动公开信息,接受社会监督。(6)加强内部管理:企业需要加强内部管理,避免出现虚报数据、拒绝报告或核查,以及未按时足额清缴配额等违规行为。(7)建立碳排放权交易团队:企业可以组建专业的碳排放权交易团队,负责制定交易策略、执行交易、管理碳资产等。

04、控排企业如何进行碳管理

(1)建立碳管理部门:明确碳管理部门,落实低碳能力建设,制定碳交易机制的相关技术规则及细节,推进岗位人员碳管理业务能力的规范化、专业化、系统化的培养。(2)理顺碳管理流程:协调各部门,优化碳管理工作程序,实施“三统一”管理,制定碳排放数据管理、碳资产管理和碳交易管理方面的管理办法与工作手册。(3)建立碳排放目标分解和考核机制:确定指标并分解碳排放总目标,建立考核机制,将碳排放指标逐级分解,考核并推动奖惩措施的执行。(4)创新管理工具:通过低碳信息化提高管理效率,利用设备资源管理、碳排放统计分析、能源数据管理、单据凭证系统和市场政策信息等工具。